浙江省援疆指揮部三管齊下 把援疆教師“隔離期”打造為錘煉提升“窗口期”

http://www.wandqa.cn2020年05月12日 15:28教育裝備網

浙江579名援疆支教老師于4月25-26日進疆,根據新疆當地疫情防控要求,進行為期14天以上集中居家醫學觀察。省援疆指揮部全面貫徹浙新兩省區黨委政府的決策部署,多次召開會議研究部署,精心制定“14天學習修煉計劃”,并按照分級管理、網格管理原則,全力抓好援疆教師學習教育和關心關愛,把“隔離期”作為破冰熱身、學習充電的“窗口期”。目前,廣大援疆教師精神飽滿、斗志昂揚、蓄勢待發,準備以搶跑快跑加速跑的姿態,奮力跑好浙江對口教育援疆的接力賽。

一、以政治建設為統領,擰緊思想“總開關”。進疆伊始,把政治建設擺在首位,教育引導援疆教師講規矩守紀律,牢記新時代黨的治疆方略和新疆工作總目標。壓實政治責任,筑牢“紅色堡壘”。省市指揮部黨委領導分頭聯系醫學觀察點,定期督查保障工作,把組織的溫暖傳遞給援疆教師。在集中醫學觀察點成立援疆教師臨時黨支部,黨支部書記既是政治學習的第一領學人,也是生活保障的第一協調人,讓援疆教師感到“娘家”就在身邊。各級黨組織主動作為,開展一系列政治引領、凝心聚力、關心關愛工作,受組織的感召力影響力,隔離期間已有2名援疆教師遞交了入黨申請書,向黨組織表達了舍家報國、傾情援疆的決心。淬煉政治隊伍,培育“紅色基因”。進疆后,把“三個教育在先”活動從線上搬到線下。編印兩期6個主題共14萬余字的“三個教育在先”活動學習參考,組織援疆教師精讀研學。舉辦“胡適與陳獨秀的早期交往”等黨史教育課。“5·4”前夕,開展學習習近平總書記新時代青年寄語主題學習討論,每位青年援疆教師撰寫了學習體會,激發練就過硬本領、投身強國偉業的援疆豪情。強化政治紀律,打造“紅色鐵軍”。趕在援疆教師進疆前,省指揮部黨委相繼出臺了援疆人才“十有”守則、“網格化”管理服務、晚點名、外出報告和請銷假等一系列制度,為援疆教師劃定規矩和紀律的底線。專門安排兩個專題報告,由省指揮部辦公室、人才組負責人全面深入解讀,尤其把違紀懲戒的嚴肅性傳遞給援疆教師,讓大家心中有組織、眼里有規矩。

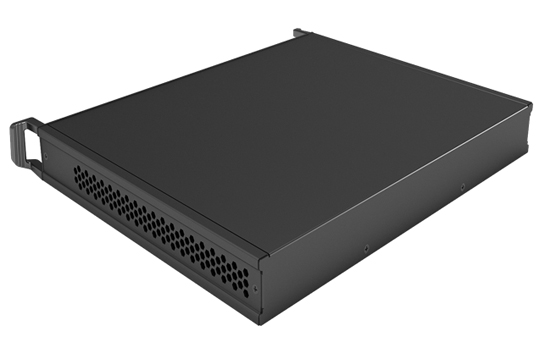

二、以云端學習為載體,開設學思“大講堂”。為確保隔離不隔學、學習不止步,省市指揮部上下聯動,利用視頻會議、釘釘直播等,開展“云課堂”“云教研”“云論壇”等,援疆教師忙得不亦樂乎。開設“始業教育”知疆情。省市指揮部邀請當地宣傳、教育、文旅等部門負責人,全面介紹當地縣情、教情、學情以及風土人情,便于大家更好地愛疆、懂疆、建疆、興疆。進疆即部署要求每個援疆團隊、援疆教師主動跟受援學校對接聯系,邀請單位主要領導開展“說說我們的學校”,幫助大家盡快熟悉情況,提前把自己融進去、把工作擺進去。舉辦“援友講堂”傳經驗。省指揮部舉辦3場“教育援疆故事匯”,邀請“全國優秀教師”竺建江、優秀援疆教師高啟強、劉碧河等第八批“援友”,傳遞教育情懷,傳授支教經驗。組織“名師講壇”增學養。邀請7位“浙派名師”圍繞如何當好教研組長、落實課堂教學常規、課題研究等主題,分小學、初中、高中三個學段,開展“云端”教研活動,500余名援疆教師與3萬余名新疆本地教師同堂“學藝”。開展“頭腦風暴”謀思路。組織開展“我為‘重要窗口’助力添彩”主題黨日活動,深入學習習近平總書記在浙江考察期間重要講話精神,大家暢談助力“重要窗口”怎么看、怎么辦、怎么干。援疆教師們圍繞上好“援疆第一課”,熱火朝天地開展云端集體教研、集體備課、集體磨課,互學互鑒、互幫互助,力爭以最好狀態展示浙江援疆教師精神風貌和業務素養。

三、以提振狀態為目標,定制精神“營養餐”。為讓援疆教師舒緩情緒、強身健體,在隔離期間營造團結奮進、和諧向上的氛圍,以飽滿精氣神走上援疆工作第一線,省市指揮部有針對性地推出豐富多彩活動。以情感人安人心。為每位援疆教師發放“親情服務卡”,確保遇事能找到人,針對大家提出的加濕器等需求盡量保障。邀請心理專家開設專題講座、心理微課,指導援疆教師緩解隔離期焦慮和壓抑情緒。建立網格內“每日一聊”談心交心制度,及時準確掌握思想動態,實現隔離不隔心,交心不孤單。在援疆教師中開展“一封家書”活動,在浙江援疆微信公眾號定期推送優秀“家書”,共抒援疆之志、援疆之情。以文化人提素養。省市指揮部因地制宜,廣泛開展國學講座、茶文化欣賞、美文分享、優秀影片賞析、“麥霸”擂臺賽等,為隔離期援疆教師展示才藝、豐富生活、陶冶情操搭建舞臺。我們還在援疆教師中倡導“學講一句新疆話、學跳一支新疆舞、學唱一首新疆歌、學交一批新疆友”,邀請之江實驗幼兒園援疆教師舉辦一期新疆民族舞蹈線上培訓。以體育人強體魄。在阿克蘇地區直屬學校援疆老師中開展“相約六點”有氧健身操,各市指揮部也紛紛組織開展健美操、太極、瑜伽等室內健身活動,援疆教師通過運動把疲憊不適、水土不服、內心不安一掃而光。針對年齡偏大的高校援疆教師,開展心肺復蘇、心血管疾病防控等專題講座,進一步增強自救和互救的能力。

首頁

首頁